Schadows erste große Arbeit für König Friedrich Wilhelm II. war das 1790 aufgestellte, unerhört pompöse Grabmal für den jung verstorbenen Grafen Alexander von der Mark. Das Bildwerk in der Dorotheenstädtischen Kirche gehörte bald zu den sogenannten sieben Wunderwerken Berlins und das Parzenrelief daraus wurde seinerzeit durch Kopien und mit Druckgraphiken sehr bekannt.

Der 26jährige Hofbildhauer gewann […]

Schadows erste große Arbeit für König Friedrich Wilhelm II. war das 1790 aufgestellte, unerhört pompöse Grabmal für den jung verstorbenen Grafen Alexander von der Mark. Das Bildwerk in der Dorotheenstädtischen Kirche gehörte bald zu den sogenannten sieben Wunderwerken Berlins und das Parzenrelief daraus wurde seinerzeit durch Kopien und mit Druckgraphiken sehr bekannt.

Der 26jährige Hofbildhauer gewann damit einen Namen, der über Berlin hinaus trug.

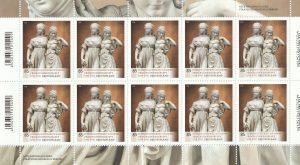

Verständlich, dass er für das kurz darauf in Auftrag gegebene Kinder-Grabmal des Hans von Blumenthal erneut auf die einmal durchdachte Komposition mit den drei unerbittlichen Parzen, die alles Schicksalhafte im menschlichen Daseins bedeuten, zurückgriff. Durch Karl Philipp Moritz hatte er sich sicher bestärkt gesehen, denn der hatte gleich im Entstehungsjahr Schadows Grabmal mit den drei Schicksalsgöttinnen gelobt und gefunden, dass darin deren furchtbares Tun in ästhetisch vorbildlicher und schöner Gestaltung aufgehoben worden war, da alte mythologische Vorbilder neuzeitlich erfüllt worden waren. (Abb.1: Grabmal des Grafen Alexander von der Mark in der Dorotheenstädtischen Kirche Berlin, 1790 )

Es war nun ein Ehepaar aus einem märkischen Adelsgeschlecht, das Schadow mit einem Kinder-Grabmal beauftragte: Graf Heinrich von Blumenthal (1765-1830), königlicher Kammerherr und Domkapitular zu Magdeburg, und seine Gemahlin Friederike (1769-1848) trauerten um ihren fünfjährig verstorbenen ältesten Sohn Hans (20.07.1789-4.10.1794). Nicht lange nach seinem Tode führte man dazu Verhandlungen mit Schadow, denn am 3. Januar 1795 wurde ein Vertrag abgeschlossen (Staatliche Museen Berlin – Zentralarchiv, Inventarnummer NL Sw 91). Schadow hatte zuvor einen Entwurf gezeichnet, der die Vereinbarungen bildlich festhielt. (Abb. 4) Bei Vertragsunterzeichnung erhielt der Künstler sogleich 100 von insgesamt 400 Talern – das Grabmal von der Mark dagegen hatte 8.000 Taler gekostet. Schadow hatte nun die „Errichtung und Ausarbeitung eines Monumento von Sandstein“ vorzunehmen und zwar nach der „bewilligten“ Zeichnung mit den „3 Parzen en basrelief“. Konkreter hieß das: die „saubere“ Ausführung des Ganzen in gutem und feinen Sandstein, die Lieferung von Klammern und Bleien, von Gips und ähnlichem, wenn es zum Einbau notwendig wäre, den eventuell gewünschten Anstrich mit Ölfarben, die Ausführung der Inschrift, die ihm später mitgeteilt wurde, das Einpacken wie das Auf- und Abladen der Teile und die Errichtung in der Horster Gutskirche. Der Bildhauer war nicht verantwortlich für etwaige Maurerarbeiten an einem eventuell nötigen Fundament, Holz- und Zimmererarbeiten beim Errichten wollte er auch nicht übernehmen. Die restlichen dreihundert Taler würden sofort nach Fertigstellung des Monuments gezahlt.

Das Sandsteinrelief mit den drei Schicksalsschwestern befindet sich heute noch in der Gutskapelle des ehemaligen Stammgutes Horst/Prignitz (damals Blumenthalsches Erbbegräbnis) (Abb.9).

Das Gut wurde 1810 verkauft und gehörte zuletzt bis 1945 zum Besitz der Familie von Möllendorff. 1996 konnten Ingrid und Eberhard von Lewinski, aus Pommern stammend und 1945 nach Schleswig-Holstein geflohen, das Gut erwerben, wobei die Gutskirche Gemeinde-Eigentum blieb.

Schadows Gesamtidee zum gesamten Grabmal war schlicht und hoheitsvoll. Das rund drei Meter hohe, von Pilastern eingefasste Monument wurde dreifach gegliedert: Unten ein Sockel mit den Lebensdaten des Verstorbenen (Abb. 3), darüber die Reliefplatte, oben die mit einem Rosenkranz geschmückte Giebel (Abb. 2), darin die Klage: „Ihr blühtet so schön und verwelktet so frueh“.

HANS CARL ADOLF MONTANG / GRAF VON BLUMENTHAL /

GEBOREN DEN 20TEN JULI 1789. / STARB DEN 14TEN OKTOBER 1794. /

RUHT IN DFER GRUFT SEINER VAETER /

MIT IHM WURDEN VIELE WÜNSCHE DER MUTTER /

VIELE HOFFNUNGEN DES VATERS BEGRABEN

Das figürliche Flachrelief in der Mitte ist fast quadratisch, etwa ein mal ein Meter groß – in den Proportionen hatte sich der ausführende Bildhauergehilfe aus Schadows Werkstatt an den zeichnerischen Entwurf des Meisters gehalten (Berlin, Akademie der Künste, Kunstsammlung, Inv.Nr.176), doch viele Details haben sich verändert. Die Figuren erscheinen etwas gedrungener, die Faltenwürfe sind anders geformt, die Spindel bewegt sich scheinbar, Atropos‘ Gesicht ist weniger scharf charakterisiert, die untere Inschrift ist verhältnismäßig größer ausgefallen. (Abb. 5)

Die über die Länge des Menschenlebens bestimmenden Göttinnen Lachesis, Clotho und Atropos sitzen auf einer Felsenbank: drei schöne Frauengestalten, drei verschiedene Lebensalter verkörpernd, die uns ihr grausam-unabwendbares Walten sehr würdevoll darbieten. Lachesis links führt mit melancholischer Geste zwei Finger über die Zeilen im Buch des Schicksals, die darüber erschreckende, sich über die Schulter wendende Clotho in der Mitte hält den vollen Spinnrocken, und die greise wie männlich herbe Atropos rechts erhebt gierig die furchtbare Schere, um den Lebensfaden abzuschneiden. Die eher ausgewogene Komposition der Frauen Figuren am Grabmal von der Mark ist hier so anverwandelt, dass sie spannungsvoller und akzentuierter wirkt, besonders Clothos fast tänzerische Bewegung verleiht dem erhabenen Ganzen zierliche Eleganz – was der dunklen Macht der Parzen entgegenwirken könnte und sie vielleicht leichter erträglich werden lässt. Clotho in der Mitte, mit der sich drehenden Spindel gerüstet, führt eine Art Weltachse inmitten von Raum und Zeit. Ihre engere Bindung zu Lachesis entsteht durch den scharf über die Schulter gewandten Kopf, als blickten beide in das Buch des Schicksals, entsetzt die eine, elegisch die andre. (Abb. 5, 6)

Überzeitlich, zugleich lehrhaft ist diese Allegorie, in der memento mori und carpe diem mitklingen, mehrdeutig zugleich, wenn das stets unabwendbare, zuweilen furchtbare Fatum von der Hand schöner Frauen getan wird. So blieb das Parzenbild nicht an das Grabmal im Kirchenraum gebunden, konnte gleichermaßen als autonomes Kunstwerk gelten. Das anspielungsreiche Bildwerk wurde dann offenbar hoch geschätzt, denn Schadow oder dessen Nachfahren? brachten einen Abguss davon im Eingangsflur des Schadow Hauses an (Hans Mackowsky, Die Bildwerke Gottfried Schadows, Berlin 1951, S. 88). Deshalb hat die Schadow Gesellschaft Berlin neuerdings bewirkt, dass ein extra angefertigter Gipsabguss davon – als eine von ihr kommende Schenkung an den Deutschen Bundestag – nach der jetzt vollendeten Restaurierung des Hauses dort wieder zu sehen ist

.

Dabei blieb es nicht. Die Schadow Gesellschaft Berlin besuchte 2007 Schloss Bellevue, Sitz des Bundespräsidenten, das mit vielen Kunstwerken deutscher Künstler aus Vergangenheit und Gegenwart kostbar ausgestattet ist. Von den älteren Berliner Künstlern sind etwa Rauch und Schinkel, Krüger und Menzel vertreten. So schlug die Schadow Gesellschaft Berlin vor, dass auch „ihr“ Schadow hier zu sehen sein sollte und bei Gesprächen im Bundespräsidialamt stellte sich heraus, dass sogar ein „Schadow-Zimmer“ denkbar wäre. Das Konzept dafür wurde von der Verfasserin des Artikels erarbeitet – wurde jedoch nicht umgesetzt, da kein Künstler bisher solch eine Einzel-Würdigung erfahren hatte. Stattdessen sollte ein hervorragendes Werk Schadows in der Eingangshalle des Schlosses platziert werden, dort, wo sich die Staatsgäste in das Besucherbuch eintragen. (Abb. 7) Schnell wurde an das Blumenthaler Parzenreliefs gedacht, von dem ja die Gipsformerei der Staatlichen Museen Berlin in Horst bereits eine Abformung angefertigt hatte. Der Geschäftsführer der Schadow Gesellschaft Berlin Klaus Gehrmann hatte das Bildwerk in Horst zuvor „wiederentdeckt“, und es ist seiner tätigen Begeisterung für diese drei göttlichen Frauen zu verdanken, dass sie heute im Schloss Bellevue mit Lebensfaden und Todesschere an die Endlichkeit des irdischen Daseins erinnern.

Ein weiteres Werk Schadows kann man im Park des Schlosses Bellevue besichtigen, es ist der seit seiner Entstehung 1805 dort aufgestellte Marmor-Gedenkstein für die Goldene Hochzeit des Prinzen Ferdinand von Preußen, gestiftet von seinen Kindern (Abb. 8), (vgl. auch: Claudia Czok, Plastik aus Horst jetzt im Schloss Bellevue, in: Märkische Allgemeine Zeitung vom 12.2.2008).

Bis heute konnte Schadow seine drei Töchter des heidnischen Zeus an die unterschiedlichsten Orte bringen: Nicht nur in die Berliner Dorotheenstädtischen Kirche und in die brandenburgische Horster Gutskirche, in sein Berliner Künstlerhaus, zum Bundespräsidenten nach Schloss Bellevue und in die Berliner Nationalgalerie, wo das Grabmal von der Mark heute zu sehen ist, sondern damals wie heute auch mehrfach in Berliner Privatbesitz. Wo immer man auf Schadows Werke trifft: Im Betrachten wird man in eine der gewaltigsten Umbruchzeiten Europas mit Französischer Revolution und Napoleonischen Kriegen zurückversetzt, mag empfinden, wie klar daran die antikischen Ideale deutscher Kunst der Goethezeit zutage treten. Längst hat sich Schadows Wirken ins Heute verlängert, zuerst, da seine wieder auf dem Brandenburger Tor thronende Quadriga 1814 zum Symbol des Sieges über Napoleon wurde, 1989 schließlich, als sie zum Wahrzeichen wiedergewonnener deutscher Einheit erklärt wurde. Anders als dieses politisch gewichtige Merkzeichen berühren die Parzen bis heute: Das von Schadow damals erdachte Bild vom Lebensfaden, den göttlich-fremde Mächte unerbittlich spinnen – von der Fragilität unserer Existenz stammt zwar aus der Antike und ist doch im Wort vom seidnen Faden, an dem unser Leben hängt, bis heute geblieben. Der Bildhauer Schadow schien dem Dichter Karl Philipp Moritz und seinen Worte über die Parzen dessen 1791 erschienener „Götterlehre oder mythologische Dichtungen der Alten“ gefolgt zu sein, der dort nebenher über die Fährnisse menschlichen Seins sinniert hatte (S. 34-35):

„Die Parzen bezeichnen die furchtbare, schreckliche Macht, der selbst die Götter unterworfen sind, und sind doch weiblich und schön gebildet, spinnend, und in den Gesang der Sirenen stimmend.

Alles ist leicht und zart bei der unbegrenzten höchsten Macht. Nichts Beschwerliches, Unbehülfliches findet hier mehr statt; aller Widerstand des Mächtigen erreicht auf diesem Gipfel seine Endschaft. Es bedarf nur der leichtesten Berührung mit den Fingerspitzen, um den Umwälzungen der Dinge ihre Bahnen, dem Mächtigen seine Schranken vorzuschreiben. Es ist die leichteste Arbeit von weiblichen Händen, wodurch der geheimnisvolle Umlauf der Dinge gelenkt wird. Das schöne Bild von dem zart gesponnenen, mit der leichtesten Mühe zerschnittenen Lebensfaden ist durch kein anderes zu ersetzen. – Der Faden reißt nicht, sondern wird von der Hand der Parze mit dem trennenden Eisen durchschnitten. – Die Ursache des Aufhörens liegt in der Willkür der höhern Mächte, bei denen das schon fest beschlossen ist, was Götter und Menschen noch zu bewirken oder zu verhindern sich bemühen.“

Dr. Claudia Czok, Mitglied des Vorstands

Die Gutskirche in Horst wird in den kommenden Jahren weiter in der baulichen Substanz gesichert werden. Das Grabmal des Grafen Hans von Blumenthal in der Gutskirche wird von der Schadow Gesellschaft Berlin e.V. nach den Plänen und Kostenvoranschlägen der renommierten RMS-Restaurierungsgesellschaft mbH Berlin vom 18.07.2013 restauriert. Die Kosten werden insgesamt auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Begonnen wurden die Arbeiten im Juli 2013. Viele Sponsoren und Sympathisanten der Schadow Gesellschaft Berlin e.V. unterstützen das Projekt in Horst bei Blumenthal.

» Beitrag als PDF

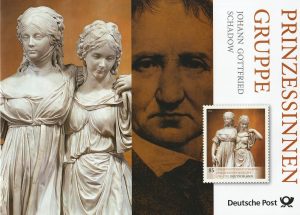

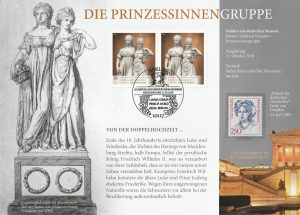

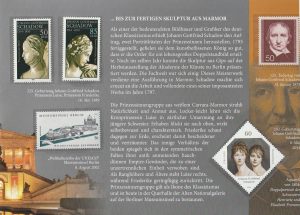

Nach dem Modell schuf Schadow in Marmor die Statue der anmutigen Prinzessinnen, die gleich am Eingang die Besucher der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel begrüßt. Das wegen des Gipses hochfragile Modell war bis 2015 in der Friedrichswerderschen Kirche am Werderschen Markt ausgestellt. Private Förderer und die Kulturstiftung der Länder ermöglichten die umfassenden Untersuchungen an dem Gips, der 2022/3 im Rahmen einer Schadow-Retrospektive in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel und danach in der von Karl Friedrich Schinkel erbauten und in ein Skulpturenmuseum verwandelten Friedrichswerderschen Kirche gezeigt werden soll.

Nach dem Modell schuf Schadow in Marmor die Statue der anmutigen Prinzessinnen, die gleich am Eingang die Besucher der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel begrüßt. Das wegen des Gipses hochfragile Modell war bis 2015 in der Friedrichswerderschen Kirche am Werderschen Markt ausgestellt. Private Förderer und die Kulturstiftung der Länder ermöglichten die umfassenden Untersuchungen an dem Gips, der 2022/3 im Rahmen einer Schadow-Retrospektive in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel und danach in der von Karl Friedrich Schinkel erbauten und in ein Skulpturenmuseum verwandelten Friedrichswerderschen Kirche gezeigt werden soll.

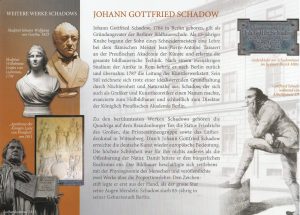

Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Bernd Lindemann ist neues Kuratoriumsmitglied der Gesellschaft und hielt einen kurzen, kompakten Vortrag zum Thema „Schadow im Schloss“. Er wies auf die seit Dezember 2019 laufende Ausstellung im Schadowhaus an der Schadowstraße unweit der Straße Unter den Linden zum gleichen Thema hin. Vom Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, Dr. Andreas Kaernbach, werden dort noch bis April 2020 Bilder und Reliefs aus den für Friedrich Wilhelm II. klassizistisch umgestalteten Königskammern gezeigt. Mit den Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Carl Gotthard Langhans, den Schöpfern des Wörlitzer Schlosses beziehungsweise des Brandenburger Tors, zusammenarbeitend, hat der damals noch junge Schadow künstlerische Vorgaben aus der Antike und des barocken Italien mit neuen, dem Geist des Klassizismus verpflichteten Elementen verbunden. Mit der Bemerkung, Goethe habe behauptet, in prosaischen Berlin verstehe man nichts von Kunstidealen und mit einem „Nie irrte der Dichter mehr als hier“, beendete Lindemann seinen mit viel Beifall bedachten Vortrag.

Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Bernd Lindemann ist neues Kuratoriumsmitglied der Gesellschaft und hielt einen kurzen, kompakten Vortrag zum Thema „Schadow im Schloss“. Er wies auf die seit Dezember 2019 laufende Ausstellung im Schadowhaus an der Schadowstraße unweit der Straße Unter den Linden zum gleichen Thema hin. Vom Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, Dr. Andreas Kaernbach, werden dort noch bis April 2020 Bilder und Reliefs aus den für Friedrich Wilhelm II. klassizistisch umgestalteten Königskammern gezeigt. Mit den Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Carl Gotthard Langhans, den Schöpfern des Wörlitzer Schlosses beziehungsweise des Brandenburger Tors, zusammenarbeitend, hat der damals noch junge Schadow künstlerische Vorgaben aus der Antike und des barocken Italien mit neuen, dem Geist des Klassizismus verpflichteten Elementen verbunden. Mit der Bemerkung, Goethe habe behauptet, in prosaischen Berlin verstehe man nichts von Kunstidealen und mit einem „Nie irrte der Dichter mehr als hier“, beendete Lindemann seinen mit viel Beifall bedachten Vortrag.